为什么川菜必威 必威betway常常被视作平民菜系?

必威 必威betway必威 必威betway另一方面,辣椒传入中国时间过短,没有能和墨西哥、秘鲁这些原产国一样,进入“国民菜”谱系,成为广泛被人接受的食材。别说是真正上档次的国宴,哪怕是讲究一点的川菜老菜、名菜里,诸如鸡豆花、开水白菜、肝膏汤等等,也很少见到辣椒的影子。

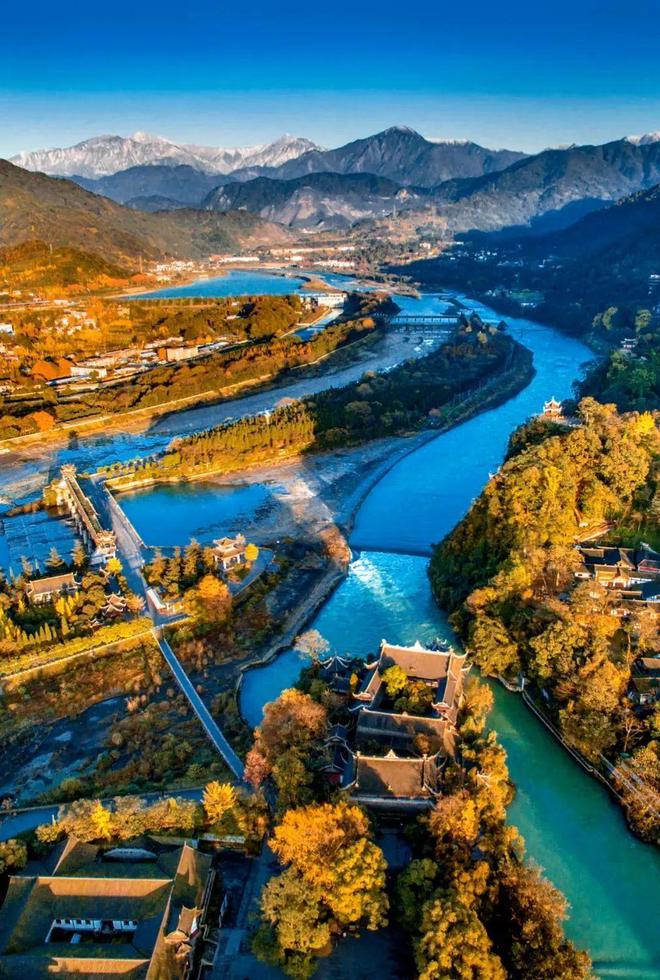

但四川是天府之国,又有自贡盐井,物产丰富,难用这个原理去简单套用。也许这并非是被迫无奈的妥协,反而正是行有余力、自主选择的结果。

翻遍川菜典籍,不管是《蜀都赋》里描述的“调夫五味,甘甜之和”,还是《调鼎记》里描述的“撒以椒面、葱花、香荪,吃之甚美”,又或者是今天川菜典籍描述的“一菜一格,百菜百味”,重视香料的配比和食物调味,是川菜一直不变的主题。

汉代《华阳国志》记载川人“尚滋味,好辛香”,这是总控川菜全局的“道”。不管是当初的食茱萸、花椒、苦芥,还是后来的辣椒,都只是实现“好辛香”的“术”而已。

另一个隐秘的细节是,来自南亚次大陆印度的一部分饮食特色,也隐晦地反映在川菜里。

今天,粤菜以“少放、必威 betway必威不放调料”为荣,资历丰富的大师们,往往会在做完一桌菜后,挤眉弄眼地问你“我只放了盐哦,有没有喝出汤里的鲜甜”。如果你回答:“嗯,真的有甜味”,大厨会很得意地接话:“我没加糖,都是食材里本来的味道”。

川菜则恰恰相反,在上齐了大菜之后,还会仪式感十足地请出蘸碟、底汤。当你对师傅手艺赞不绝口的时候,对方会高深莫测地告诉你:“这是全四川只有我能调出来的味道,是我爷爷的爷爷传下来的秘方。”

两种对吃的态度不能说孰优孰劣,但确实生动地表达了地域特征鲜明的饮食审美。

哪怕以清淡著称的日本料理中,都不乏七味粉、味醂、盐麴这些“重味”的调料。但以淮扬菜和粤菜为代表的中国菜系,却追求尽可能少地在烹饪中加入调料,改用鸡架、猪骨、大地鱼粉、火腿、黄芥末(芥菜籽末)、海肠粉这些天然的、本味的食物来为菜色调味。

梁实秋说:“(西湖醋鱼)汁里加醋,但不宜加多,可以加少许酱油,亦不能多加。汁不要多,也不要浓,更不要油,要清清淡淡,微微透明。上面可以略撒姜末,不可加葱丝,更绝对不可加糖。如此方能保持现活鱼之原味。”

汪曾祺说:“中国人吃鸡之法有多种,其最著者有广州盐鸡、常熟叫花鸡,而我以为应数昆明汽锅鸡为第一。汽锅鸡的好处在哪里?最存鸡之本味。汽锅鸡须少放几片宣威火腿,一小块三七,则鸡味越“发”。走进“培养正气”,不似走进别家饭馆,五味混杂,只是清清纯纯,一片鸡香。”

这种传统,也许来自长江下游和珠三角地区自宋元以来的富庶,对食物精益求精的追求;也许来自中国东部沿海丘陵、平原、海洋、湖泊、江河混合地貌所孕育的丰富物产;也许来自明清时代这片土地上,因为科举考试选拔出来的众多掌握社会主流话语权的士大夫阶级。

总之,在这种全社会的风气影响下,重调味、擅味型的川菜就慢慢被贴上了市井、平民、不上档次的标签。

西南大学历史地理所所长蓝勇在《中国川菜史》中,收录了一些清代的成都宴席:虽然四川处于内陆,但在当时,海味并不少见,且大量应用干制水发的海鲜,诸如海参、鲍鱼、鱼肚、干贝、鱼唇等等,味道浓郁。

同样的,很多人也不清楚,主打清淡鲜美的川菜“第一品”开水白菜,其制作思路与淮扬菜到底有什么区别。

粤菜讲究“鸡有鸡味、鱼有鱼味”,一盘海鲜,突出的是其本身的清淡料理之下食材本身的味道;而川菜的海烩全丝,则用海参、鲍鱼、鱼肚、干贝、鱼唇相互之间的味道搭配,互补,来构建和突出新的,食材本身没有的味型。

同样,淮扬菜里的清汤狮子头,追求的是猪肉斩切之后的颗粒感、蟹粉带来的清鲜感与搅打起胶之后蛋白质转性带来的柔嫩感,这一切,还是食材本味。

而川菜的开水白菜,一样是清汤,其核心却是用各种鲜味食材,调制出新的、主材白菜没有的味道味型,为平白无奇的白菜,创造出新的价值。

为什么人们都说,今天的川菜里,讲究的、精细的老菜越来越少,重油、重麻、重辣的菜色则越来越多?

蒙古和南宋长达半个世纪的拉锯,对中华文明来说,是极大的破坏和倒退。而尤以四川地区的战争最为惨烈。根据《新元史》的数据,四川人口总数从战争前的大约2700万,锐减到元初大约50万。

到了明末清初,满清、大顺、大西和南明的攻伐争斗,最胶着的地区又是在四川。根据顺治年间的统计,四川人口从万历年间的780万人,锐减到不足9万。

大量人口因为战争、屠而损耗殆尽,也有相当一部分拥有财力地位的士绅阶层,为避战乱逃到了江浙地区。必威 betway必威客观上来讲,江南文化在明清两代井喷式的发展,与之息息相关。

相反,在后来的湖广填川中,应征入川的,大都是平民阶层:对安土重迁的古代中国人来说,愿意不远千里地移民到一个内陆省,绝大多数都是不得已内迁的赤贫阶级。历史进程虽然打断了精英文化在四川的进一步发展,但却缔造了今日川菜生生不息的生命力。

相比价格昂贵,可以直接作为食物的味型来源干贝、火腿、鸡架、猪骨来说,那些不能直接吃的、价格更便宜的桂皮、八角、花椒、辣椒,自然成了后来川菜的首选。

让人扼腕叹息的川菜老菜失传、口味越来越重,并不一定是坏事,相反,它孕育了新的生机。

从世界范围内看,人的口味逐渐变重,并不只有中国、只有四川个例,而是整个人类社会饮食发展的趋向。

在富庶的江浙、珠三角,年轻人对“传统菜”的兴趣日渐低下,越来越爱吃辣;哪怕是素来以清淡著称的日本,人们也越来越少食用江户时代最流行的,宁静恬退的鲷鱼,而是倾向于油脂丰富、充满张力的金枪鱼、和牛,乃至更重口味的烧鸟。

人口密度大、经济相对落后的四川,恰恰以更平民的、更市井的调味,征服了越来越多的人们——今天全国、全球范围内川菜的流行,正是由此而来。

在资讯不畅的时代,也许少数人就能主宰舆论的步调;但到了每个人都能为自己喜欢的味道投出一票的时代,那些更真实的选择,总能浮出水面。